- Da 8 Novembre 2014

- al 8 Dicembre 2014

- Abbazia Santa Maria in Sylvis Sesto al Reghena

- Da 8 Novembre 2014

- al 8 Dicembre 2014

- Abbazia Santa Maria in Sylvis Sesto al Reghena

FRANCO DUGO. L’ANTICO NEL NUOVO

Da Dürer Rembrandt Leonardo Vermeer

Arte che viene dall’arte

Venticinque opere dell’artista goriziano a testimoniare la perenne suggestione che l’arte dei grandi maestri del passato ha esercitato ed esercita nella contemporaneità

Franco Dugo, con i suoi straordinari ritratti, provocherà il nostro coinvolgimento, la nostra reazione. Il nostro sguardo non potrà essere quello di uno spettatore disattento e veloce. Formale e abitudinario.

Dovremo lasciarci catturare da quei volti, dove ogni segno e ogni ruga riportano a vita vissuta. E che vite. Durer, Rembrandt, Leonardo, Vermeer e tutti gli altri che saranno esposti al pubblico, forse sorpresi di trovarsi in un luogo mai visto e altrettanto ricco di storia e storie. L’Abbazia di Sesto al Reghena. Quando usciremo da quelle sale non potremo essere uguali a prima. Sarà questo il contributo, impagabile, che la forte personalità di Dugo ci mette a disposizione partecipando, con le sue opere, al progetto “L’antico nel nuovo”, a cui è dedicata la ventitreesima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. Assieme a lui musicisti, esperti e studiosi per condurci, ciascuno con i propri linguaggi, in tempi e luoghi dove tante culture diverse si incontrano e si trasformano alla ricerca, è il nostro caso, di un senso alto, sacro, dell’esistenza. Maria Francesca Vassallo

INTRODUZIONE ALLA MOSTRA

di Giancarlo Pauletto

Fin dagli inizi – attorno al settanta, quando Franco Dugo decise infine che sarebbe stato artista e solo artista – la realtà è stata il tema, il perno attorno al quale ha girato, da allora, tutta la sua arte, che si è espressa e ancora si esprime attraverso l’olio, il pastello, il disegno, molto ampiamente con l’incisione, e che si è provata anche in talune notevoli prove di scultura.

Quello che si vede, e quello che si pensa attorno a quello che si vede, è sempre stato il luogo dell’analisi, il problema: la vita umana, da una parte, e la vita della realtà, dall’altra, come grandi interrogativi dai quali l’attenzione non si è mai scostata per ragioni evidentemente legate alla cultura e al temperamento dell’artista, a ciò che dentro di noi ci fa quello che siamo e che è d’altro canto l’unico vero sostegno sul quale la pianta che siamo può crescere ed eventualmente fruttificare.

La sequenza di esempi che potremmo fare a sostegno di queste affermazioni è molto lunga, perché molto lunga è ormai anche l’attività di Dugo: almeno alcuni passaggi, tuttavia, andranno delineati, perché ci permetteranno di capire meglio che genere di realtà Dugo tematizzi, in che modo si pongano i suoi interrogativi e anche le sue soluzioni estetiche.

Ciò permetterà di capire anche la ragione della sua lunga, costante riflessione su taluni grandi maestri del passato, la quale è appunto l’oggetto particolare di questa rassegna, perfettamente coerente con il tema che è al centro anche delle iniziative musicali, cui questa mostra si pone come accompagnamento e, in qualche modo, integrazione dal punto di vista di un ulteriore linguaggio.

Se, alla metà degli anni settanta, i temi sono quelli delle “aristocratiche”, cioè di ricche signore anziane che vivono proprio nel loro corpo la stessa dissoluzione della carne, e poi il tema della follia in cui, attraverso soluzioni figurative nitidissime e fredde, si esprime la solitudine e l’abbandono, non è solo, ci pare, per polemica sociale: è anche perché l’attenzione dell’artista è sullo specifico della condizione umana, al di là delle situazioni estreme che qui vengono rappresentate.

Infatti qualche anno dopo, nell’ottanta, passando prima attraverso il tema del corvo, si giunge alle “identificazioni”, la grande serie che Dugo prende sì dalla fotografia criminale a cavallo tra otto e novecento, per farne tuttavia una secca, metafisica domanda sull’identità umana in generale, sul “cos’è” della vita stessa.

A questo punto appare chiaro all’artista che l’immagine, ogni immagine, non ha più bisogno di supporti simbolici, letterari, per dire quello che deve dire.

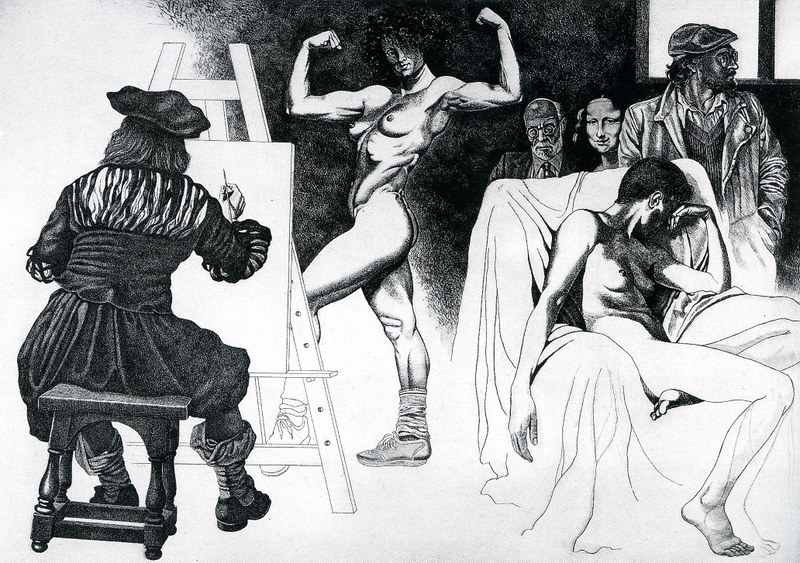

Basta il ritratto, per esempio lo splendido ritratto del padre del1989, basta la figura di Cézanne seduto davanti al proprio cavalletto, del 1997, basta tutta la splendida serie dei pugili tra fine anni ottanta e inizi anni novanta, bastano i notissimi ritratti di poeti, letterati e musicisti, tra i quali si annoverano molte delle riuscite più alte di Dugo.

Questo guardare la figura esattamente nei suoi contorni, mettendola davanti a noi in tutta la sua precisa nitidezza, usando allo scopo un colore severo, del tutto alieno da compiacimenti, significa alla fine mettere lo spettatore di fronte a se stesso: così Kafka e Pasolini ci guardano, dal fondo degli occhi, per caricarci di tutte le loro domande, e noi sappiamo che i loro problemi d’esistenza sono in fondo anche i nostri.

E’ appunto quando è matura la consapevolezza che l’immagine basta a se stessa, che Dugo può passare anche alla rappresentazione della natura, a partire dal “Grande albero” del 1989.

Se infatti il vero problema che pone la vita è quello della sua nuda esistenza nel tempo, allora la vita della natura – che è poi l’ambito dell’umano, né esso potrebbe essere altrove – pone lo stesso mistero della vita dell’uomo, e collina, cielo, bosco albero mare e nuvole suscitano gli stessi interrogativi “metafisici” che pone la vita umana.

Si sviluppa da qui tutta la lunghissima serie di paesaggi, incisi e dipinti a olio e pastello, che l’artista va realizzando dagli anni novanta, sulla quale non ci possiamo soffermare in questa circostanza, ma di cui possiamo dire in sintesi che continua a sottolineare il dato già espresso dell’interrogazione e del mistero.

In questo contesto, come si inseriscono i vari e ampi episodi pittorici e grafici, in cui Dugo prende spunto più o meno direttamente dai grandi del passato, Leonardo e Rembrandt, Dürer e Vermeer?

La prima risposta è ovvia, e pertiene al fatto che egli non è mai stato attirato dall’arte astratta: non perché non ne comprenda le ragioni, ma perché non è essa che può incidere sulla sua sensibilità, e le ragioni mi sembrano abbastanza chiaramente espresse in quanto è detto sopra.

Dunque è la grande tradizione del figurativo, in particolare come si è manifestata nel rinascimento e nel barocco, che è al centro della sua attenzione, in vari episodi tra i quali si tematizzano i quattro sopra citati.

Questa attenzione peraltro si sposta anche verso i grandi contemporanei o quasi, come dimostrano ad esempio i lavori che Dugo ha dedicato alle figure di Cézanne e Picasso.

L’altra ragione sarà da ricercare io penso nell’ammirazione: si tratta di maestri così alti che anche l’artista contemporaneo che opera in campo figurativo non può far a meno di conoscere a fondo.

E questo è l’altro importante motivo: parafrasare le loro opere per cogliere qualche segreto, per imparare qualcosa, naturalmente operando non in pura imitazione, ma esaltando un’essenza che viene colta nelle opere antiche.

Così, solo per fare qualche esempio, dal “Cavaliere la morte e il diavolo” del Dürer è tolta tutta l’ambientazione, ed è lasciata a campeggiare sul grande formato solo la potenza dell’incedere del cavaliere.

Così, di Rembrandt sono ripresi soprattutto i ritratti della vecchiaia, nei quali il pittore si considera con occhio sempre più problematico.

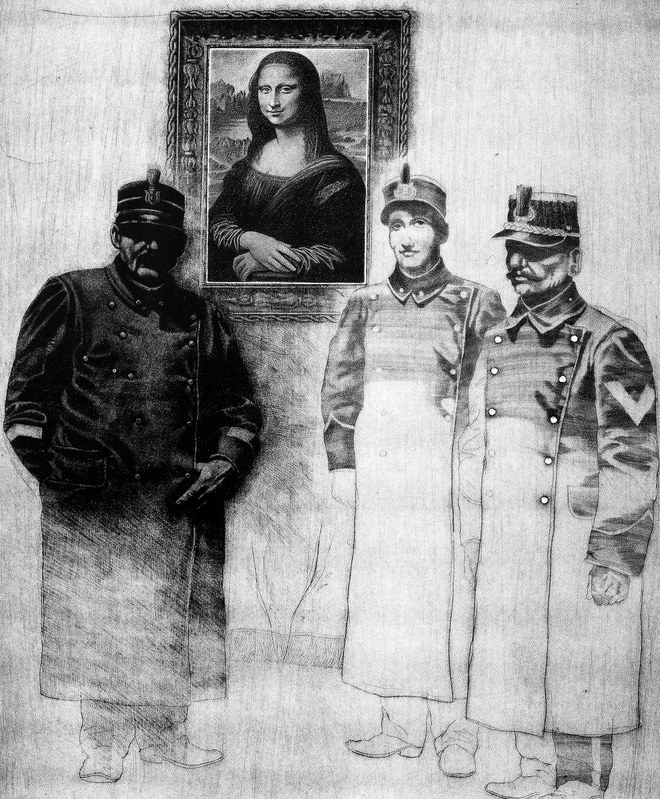

Attorno alla Gioconda di Leonardo si ricostruisce la storia del celebre furto, operato al fine di poter vendere alcuni falsi della famosa figura, sorta di ironica meditazione sugli inganni di cui l’arte può essere nello stesso tempo vittima, ma anche fautrice, attraverso il mito di quasi sovrumanità che non sempre innocentemente le viene creato attorno.

Mentre invece nelle riprese da Vermeer sembra che Dugo voglia sottolineare, rispetto al modello, una sorta di maggior peso realistico, del resto coerentemente con lasua sensibilità.

Insomma, l’arte trattata come un pezzo di realtà, l’antico che si riversa in una nuova intenzione. Giancarlo Pauletto